Von Stephan Schön (SZ) 23.09.2008

Sonniger, trockener und um ein Grad wärmer ist das Klima in Sachsen geworden. Nur der Niederschlag im Winter hat leicht zugenommen. Er kommt aber immer öfter als Regen herab und seltener als Schnee, weil die Anzahl der Frosttage deutlich zurückgegangen ist.

Der Klimaatlas ist die erste komplexe Zusammenstellung über das Klima von Sachsen seit 1950. Die Analyse vergleicht das Klima von 1961 bis 1990 mit dem heutigen, berichtet Christian Bernhofer, Meteorologieprofessor an der Technischen Universität Dresden und Leiter der Klimastudie.

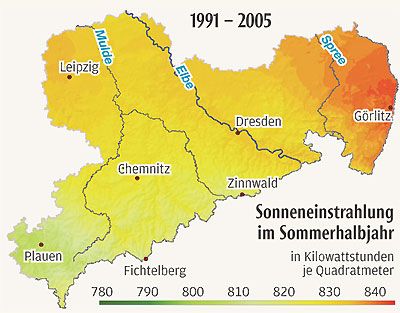

Grundlegendes Ziel dieser Studie sei es, aus den bereits vorhandenen Veränderungen Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen, sagt Bernhofer. Es würden Tendenzen sichtbar, wo der Klimawandel Sachsen heute schon treffe und künftig noch stärker treffen werde. „Der Osten war schon immer trocken, und er wird noch trockener“, nennt Bernhofer eine der wichtigsten Aussagen.

Trockenzonen im Windschatten der Mittelgebirge entstehen, was neben der Lausitz immer mehr auch um Leipzig der Fall sein wird. In Westdeutschland indes steigen anders als in Sachsen die Winterniederschläge so stark an, dass es diese Probleme dort nicht gibt.

„Die Daten zeigen eindrucksvoll die Veränderungen in Sachsen“, sagt Umweltminister Frank Kupfer(CDU). „Bei manchem Vergleich ist das Ergebnis jedoch entsetzend.“ So habe sich die Waldbrandgefahr bereits extrem weit in die Mittelgebirge verschoben, sagt Kupfer. Auf Grundlage dieser regionalen Klimaanalyse sollen nun Strategien entwickelt werden, mit denen der Freistaat sich auf den Klimawandel einstellen kann. Es geht dabei um eine neue Zusammensetzung der Wälder ebenso wie um eine Landwirtschaft unter den veränderten Bedingungen und die stabile Trinkwasserversorgung.

Die Energie der Sonne, die jährlich als Globalstrahlung auf die Erdoberfläche gelangt, liegt mit 705 Mio. TWh (705.000.000.000 kWh) um das 7.000fache über dem derzeitigen jährlichen Weltenergieverbrauch.

Wenn man nur einen Bruchteil dieser Menge zur Stromproduktion nutzt, so lassen sich eine Vielzahl der weltweiten Stromversorgungs- und Umweltprobleme lösen.

Trotz der scheinbar ungünstigen Bedingungen in Deutschland genügten etwa 2 Prozent der Gesamtfläche des Landes um in der Jahressumme die gleiche elektrische Energie zu ernten, die Deutschland insgesamt pro Jahr benötigt.